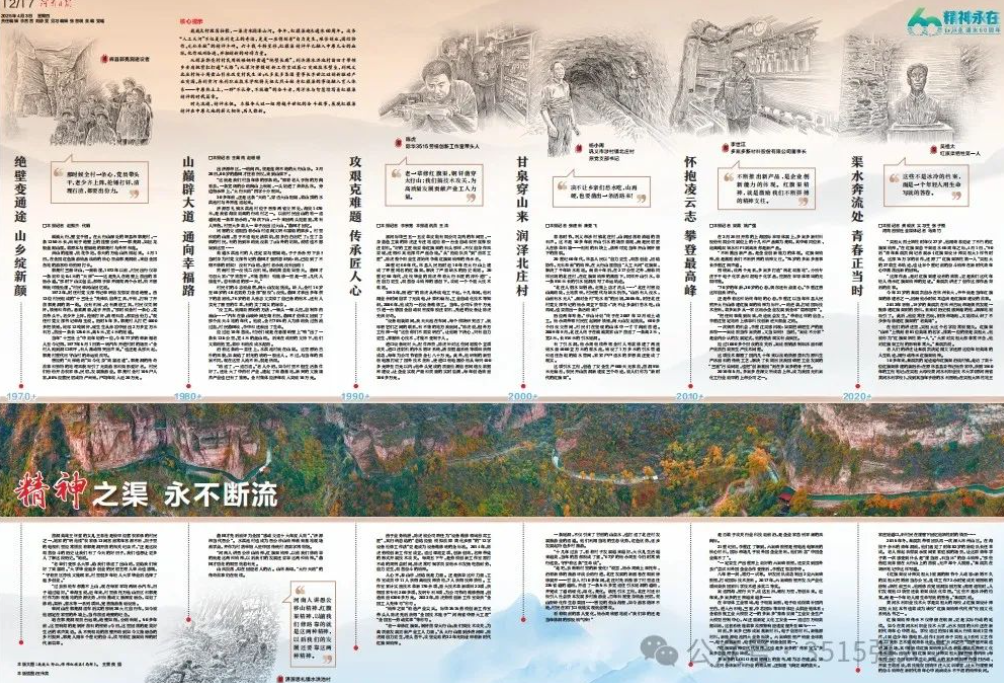

时光流逝,精神永恒。《河南日报》今天以一组跨越半世纪的奋斗故事,展现红旗渠精神在中原大地的薪火相传、历久弥新。

《河南日报》报道际华3515公司首席工匠陈虎先进事迹全文如下:

攻艰克难题 传承匠人心

“老一辈修红旗渠,钢钎凿穿太行山;我们搞技术攻关,为高质量发展贡献产业工人力量。”

□本报记者李宗宽 本报通讯员 王涛

漯河际华三五一五皮革皮鞋有限公司轰鸣的车间里,一身蓝色工装的陈虎正专注地巡检着一台全自动双密度橡胶注射机。“好的工匠就要像红旗渠的石头那样,不仅自身作风要硬,还得和其他部件严丝合缝。”从“抢险队员”到“首席工匠”,陈虎整个职业生涯始终争做红旗渠精神的传承者。

20世纪60年代,林县人民历时近10年在太行山上建成了举世闻名的红旗渠,解决了严重缺水的历史难题。20世纪90年代,技校毕业的陈虎带着太行石匠的淳朴进厂,在自力更生、艰苦奋斗精神的感召下,攻破一个个重大技术难题。

1993年,刚进厂的陈虎从外线电工干起,十几年间,他利用业余时间自学了无线电、计算机编程、工业自动化技术等知识,2006年,他成为一名设备维修工。当年,公司斥资千万元引进一台德国全自动双密度橡胶注射机,先进的设备让陈虎充满好奇。

“设备组装期间,我天天泡在车间,每个模块研究透了,就琢磨它们之间的联系,有不懂的地方我就问。”陈虎说,但外方工程师一句“这些你们不需要明白”,让他暗下决心,只有自力更生、掌握核心技术,才能不受制于人。

进口设备耗材大,配件昂贵,陈虎针对这些问题挨个立项攻关,进口注射机的冷水循环系统、油泵恒温系统等项目获得成功,每年为公司节省资金七八十万元。此外,他研制的新型继电器打破了国外技术垄断,使进口继电器价格从每只400多元降至百元以内;他牵头完成的质量检测信息网络及数据库建设,让企业实现产量和质量的实时监测,每年创造效益100多万元。

由于业务精湛,陈虎被公司聘任为“设备维修领域首席工匠”,其归纳总结的“总结经验 模拟故障 简化步骤”的“12字设备检修工作法”更是成为设备维修班的金标准。2014年,陈虎劳模创新工作室成立,通过课题立项、创新创效、名师带徒的形式开展技术攻关。每周五下午,是劳模创新工作室雷打不动的周例会时间,陈虎常叮嘱学员要继承和发扬吃苦耐劳、自力更生、艰苦奋斗的精神。

人心齐、泰山移,团结就是力量。正是依靠这种力量,工作室成员中11人获得高级技师资格,7人获得技师资格。工作室累计实施技术革新170余项、重大技术革新项目22项,获得国家专利200多项、发明专利9项,为公司节约维修费用、创造效益6300多万元。2023年,陈虎劳模创新工作室荣获“全国工人先锋号”称号。

“精神之渠”锻造产业尖兵。际华3515劳模创新工作室带头人陈虎先后获得“全国技术能手”“河南省中原大工匠”“全国五一劳动奖章”等称号。

“老一辈修红旗渠,钢钎凿穿太行山;我们搞技术攻关,为高质量发展贡献产业工人力量。”从太行山麓到沙澧河畔,陈虎用自力更生、埋头苦干、攻坚克难的32年光阴诠释着新时代红旗渠精神。